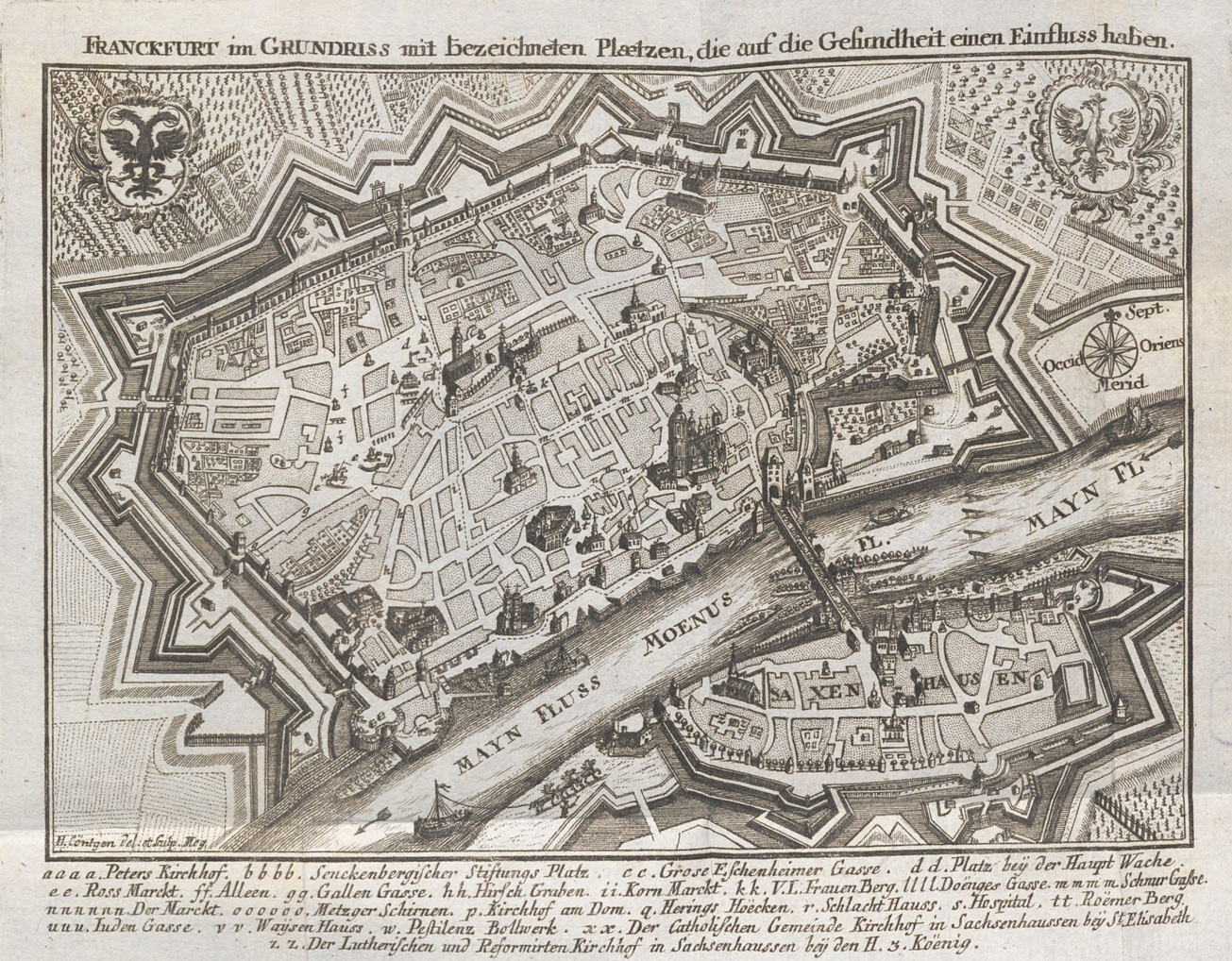

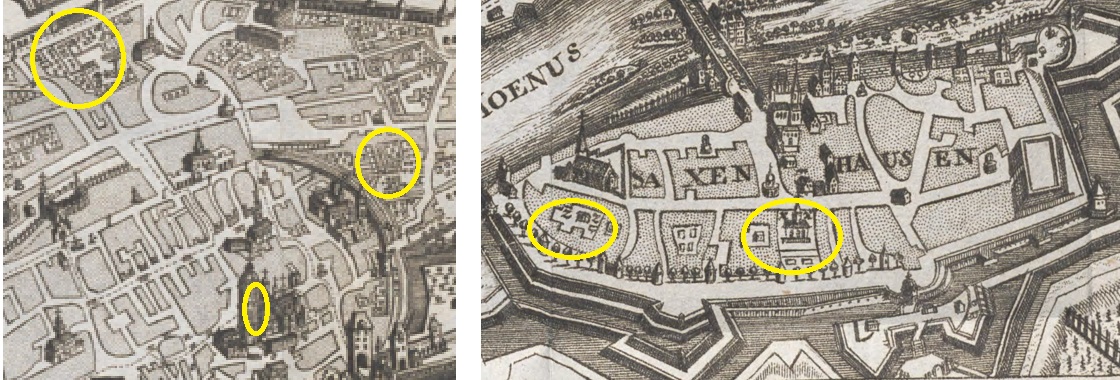

Auf einen Stadtplan, der Sehenswürdigkeiten ganz anderer Art darstellt als alle Anderen, die ich kenne, bin ich kürzlich gestoßen. Der oben dargestellte Plan, gestochen vom Mainzer Kupferstecher Heinrich Hugo Cöntgen (1727-92), lag dem Buch des Frankfurter Armenarztes Johann Adolph Behrends bei, in dem dieser die Gesundheitszustände in der freien Reichsstadt Frankfurt beschreibt. Nicht Kirchen, Hotels und Postkutschenstationen werden hier hervorgehoben, sondern Schlachthöfe, Kloaken, Armenhäuser und Friedhöfe. Da ich noch nie auf eine derartig frühe Spezialkarte Frankfurts gestoßen bin und da der Plan auch gleichzeitig mit der letzten Ausgabe des Merian-Plans herauskam, über den ich in meiner "Zeitungs-Archäologie" auch schon geschrieben habe, aber ein auswärtiger Stecher für ihn verantwortlich zeichnet, will ich mich hier dieses Stadtplanes annehmen.

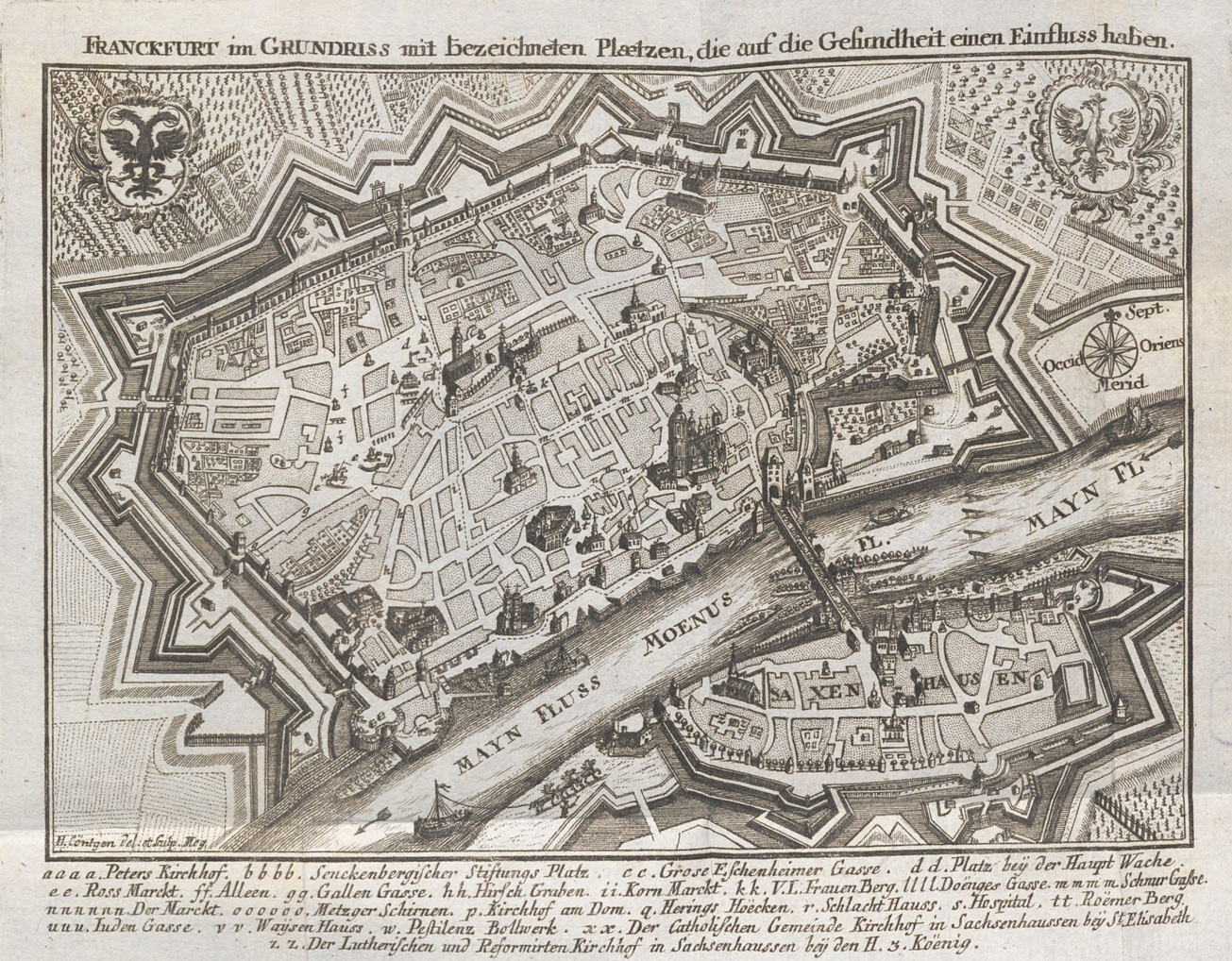

Ganz besondere Aufmerksamkeit widmete Behrends dem Pestilenzloch, einem 7 Ruthen langen und 5 Ruthen breiten Abwasserteich (nach dem aber erst hundert Jahre nach Veröffentlichung des Behrends-Plans in Frankfurt gültigen metrischen System, 25x18 Meter), der die Abwässer des Waisenhauses und des Arbeitshauses, eines Gefängnisses, auffing und keinen weiteren Ablauf hatte und nur alle paar Jahre mal ausgeschöpft wurde.

das "w" bezeichnet das "Pestilenzbollwerk, für das das Pestilenzloch wohl namensgebend war

Als 1768 alle Insassen des Waisen- als auch des Arbeitshauses, sowie auch alle ihre Bewacher an einem Fieber erkrankten, wurden die Fäkalabwässer zumindest des Arbeitshauses, in eine gemauerte Antauche abgeleitet, alle anderen Abwässer landeten weiterhin im Pestilenzloch. Diese Antauche, die nur wenige Zentimeter unter dem Straßenniveau verlief und immer wieder offene Zugänge hatte, verlief in Richtung Süden, an der Judengasse vorbei in den Main, hatte aber noch keine Wasserspülung und man kann sich den Geruch dieser Antauchen, besonders in den Sommermonaten vorstellen. Teile dieser Antauche sind in den Ausgrabungen im Museum Judengasse noch erhalten und sichtbar. Diese Antauchen, als auch die Latrinengruben hinter jedem Haus in Frankfurt, würden heute wohl in Knallrot auf einem Gesundheitsgefahrenplan aufblinken, auf dem Plan von 1771 tauchen sie aber nicht auf.

Die Judengasse an sich wurde von Behrends aber sehr wohl als Gesundheitsrisiko wahrgenommen und auf dem Plan dargestellt.

In warnenden Worten wird von den Gesundheitszuständen in der maßlos

überbevölkerten Judengasse berichtet, in der die Sterblichkeit wesentlich höher

sei, als im Rest der Stadt und Behrends ist erstaunt darüber, dass nicht immer

wieder Seuchen vom jüdischen Ghetto aus auf die ganze Stadt übergreifen. Der

Arzt führt das zurück auf den hohen Konsum der jüdischen Bevölkerung von

Knoblauch und Honig, relativiert das im nächsten Satz aber gleich wieder; die

wohlhabenden Juden würden gar nicht soviel Knoblauch essen und die Armen könnten

sich den teuren Honig nicht leisten.

In warnenden Worten wird von den Gesundheitszuständen in der maßlos

überbevölkerten Judengasse berichtet, in der die Sterblichkeit wesentlich höher

sei, als im Rest der Stadt und Behrends ist erstaunt darüber, dass nicht immer

wieder Seuchen vom jüdischen Ghetto aus auf die ganze Stadt übergreifen. Der

Arzt führt das zurück auf den hohen Konsum der jüdischen Bevölkerung von

Knoblauch und Honig, relativiert das im nächsten Satz aber gleich wieder; die

wohlhabenden Juden würden gar nicht soviel Knoblauch essen und die Armen könnten

sich den teuren Honig nicht leisten.

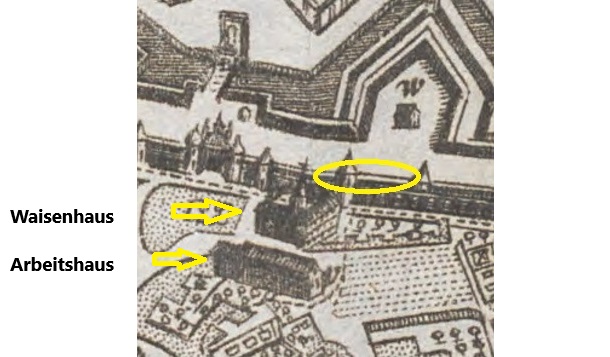

Behrends leitet alle Gesundheitsgefahren von den üblen Dünsten, nicht aber von den Abwässern her. So schreibt er, die Gäste der Kaiserwahl 1764 haben nach dem Hochwasser in feuchten Häusern, mit immer noch vollgelaufenen Kellern gewohnt, ohne dass jemand davon krank geworden sei. Viel mehr beunruhigen ihn die Ausdünstungen der Fleischschirnen in der Altstadt, wenn dort geräuchertes oder getrocknetes Fleisch verkauft würde und der Geruch der Fisch-Hockerinnen südlich des Doms. Auch der erst jetzt im Zuge der Neuen Altstadt wiederaufgebaute Straßenzug "Am Markt" und die - weitgehend von der Berliner Straße überbauten Schnurgasse, werden als Gefahrenquellen in Sachen schlechter Dünste aufgeführt. Schlechte Fleischdünste macht er sogar für ein vermehrtes Auftreten der Pocken verantwortlich. Der von Victor Hugo 1840 so malerisch beschriebenen Blutbach der die Metzgerschirnen durchströmte, findet hier aber keine gesundheitsbedenkliche Beachtung.

Victor Hugo und der Blutbach in einer zeitgenössischen Karikatur

Auch die fünf Friedhöfe Frankfurts, die alle in der Stadt gelegen ganz bestimmt das Brunnenwasser der angrenzenden Häuser beeinflusst haben, der Peterskirchhof für die Protestanten, der jüdische Friedhof neben der Judengasse und der katholische Friedhof nördlich des Doms, als auch der protestantische und der katholische Friedhof in Sachsenhausen, wurden von Behrends als unbedenklich eingestuft, da sie sehr gut belüftet seien.

Fünfzig Jahre später hat man das dann anders gesehen und alle Friedhöfe aus der Stadt hinaus verlegt. Die beiden Sachsenhäuser Friedhöfe wurden 1812 zu einem neuen, ökumenischen Friedhof zusammengelegt, dem heutigen Brückenspielplatz. Für diesen brauchte man eine Zufahrt und riß dafür die auf dem Behrends-Plan erkennbare Elisabethenkapelle ab. Über den Grund dieser Kapelle und über den alten katholischen Friedhof führt heute die Brückenstraße. Das Schild des Grünflächenamtes an der Mauer des Brückenspielplatzes, auf dem steht, der Friedhof habe sich von 1508 an dort befunden, ist unwahr, der Brückenspielplatz befindet sich deutlich unterhalb der Stadtmauer und ein Friedhof taucht an dieser Stelle erstmals auf dem Ulrichplan von 1811 auf.

Cöntgen scheint sich den Seute-Plan von 1740 als Vorbild genommen zu haben, denn nur auf diesen beiden Plänen kann man deutlich markiert die alte Stadtmauer durch das Liebfrauenkloster laufen sehen.

Beide mit dem 1765 entfernten Schandesel und dem 1758 entfernten Soldatengalgen vor der Hauptwache aber mit fehlender, 1740 abgerissener Katharinenpforte bei Behrends.

Ganz besonders gefallen an Behrends Buch, und darin habe ich mich sofort wiedererkannt, hat mir eine Darstellung des "typischen Frankfurters" - niemand von Adel, aber auch niemand vom "niederen Pöbel", sondern ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft: "... der einige Ahnen zurückzählen kann und dem das angeerbte , republikanische Blut die Brust warm hält." Der Frankfurter ist von mittlerer Größe, dafür aber drahtig, ein schneller Redner als auch Läufer und Arbeiter. Ein guter Esser, hektisch und in nichts gleichgültig. Großzügig, mitteilsam aber auch leicht mißtrauisch.

f